Organoïdes : ces mini-organes qui aident la recherche

Aujourd’hui, certains laboratoires fabriquent des organes miniatures, appelés organoïdes, à des fins de recherche. Ces technologies de pointe aident à mieux comprendre les mécanismes de survenue des maladies et permettent de tester des solutions thérapeutiques nouvelles.

Imaginer que l’on puisse créer un intestin, une rétine, un foie, un rein, un poumon ou encore un cerveau en laboratoire tient de la science-fiction, et pourtant… Les scientifiques sont d’ores et déjà capables de générer des organoïdes, c’est-à-dire des mini-organes.

Élever des cellules souches

Pour réaliser cette prouesse, les chercheurs prélèvent et cultivent des cellules souches. Ces dernières sont qualifiées de pluripotentes, car elles peuvent se transformer en différentes cellules. Pour obtenir le type choisi, elles sont placées dans des conditions spécifiques et exposées à des facteurs de croissance permettant de les différencier. Les cellules sont ainsi élevées plusieurs jours avant qu’elles s’agrègent, s’organisent en une matrice en trois dimensions et forment un tissu vivant qui présente une partie des fonctions de l’organe entier.

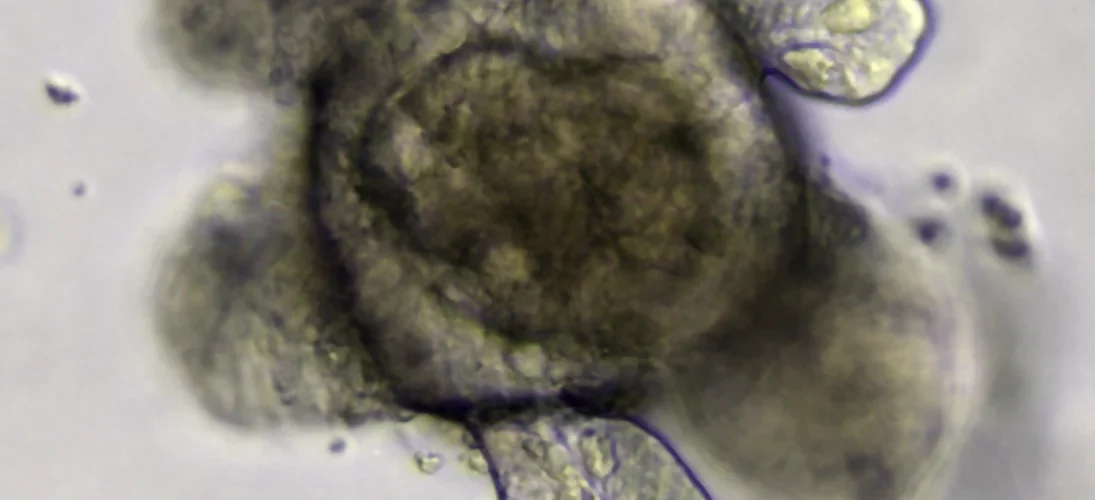

Quelques millimètres de diamètre

Attention toutefois, les organoïdes ne ressemblent pas véritablement à des organes, mais plus à de simples boîtes de Petri où des cellules se développent dans un liquide rose. À titre d’exemple, le laboratoire CellTechs Sup’Biotech de Villejuif, en collaboration avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), a développé des « billes de cellules » de mini-cerveau qui font d’un à trois millimètres de diamètre. Elles sont composées de structures similaires à celles du cerveau, telles que les neurones. L’objectif est de les employer pour mieux comprendre les mécanismes des maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou de Creutzfeldt-Jakob. Pour y arriver, les chercheurs miment les effets de ces pathologies grâce à des protéines impliquées dans le développement des formes génétiques, puis ils évaluent l’impact de tel ou tel traitement.

Des outils en plein essor

Les organoïdes constituent un outil d’étude intermédiaire entre l’animal in vivo et la culture de cellules in vitro. Ils sont alors qualifiés de modèles ex vivo. L’un des intérêts est de réduire le recours aux animaux. Même s’ils ne peuvent pas encore remplacer totalement ces derniers pour reproduire le fonctionnement de l’organisme entier, il est possible de choisir les organoïdes pour réaliser des essais préalables, et donc de diminuer le nombre d’expériences in vivo. Les techniques ne cessent de se perfectionner et suscitent beaucoup d’espoir, notamment en ce qui concerne le développement de la médecine personnalisée. Des équipes de scientifiques recourent en effet à des organoïdes de tumeurs, appelés tumoroïdes, afin d’étudier certains cancers. Ils permettent de caractériser précisément les tumeurs de chaque patient et de tester différentes molécules afin d’opter pour la meilleure approche thérapeutique.

© C i E M / Benoît Saint-Sever

Des questions éthiques soulevées

Le comité d’éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) s’est penché sur les enjeux liés à l’utilisation des organoïdes, et notamment sur leur valeur morale. « Comment les donneurs de cellules percevront le destin de ces cellules détachées d’eux-mêmes et menant, pour ainsi dire, une vie propre », s’interrogent ses membres dans une note en avril 2020, avant de préciser : « Aucune norme juridique ne régit les organoïdes et il peut être malaisé de déterminer avec certitude qui est le “propriétaire” ou le “gardien” de cet élément biologique ». En attendant que ces questions soient tranchées, le comité estime que « la science doit garantir une démarche critique exerçant un contrôle vigilant sur ses propres avancées prospectives, s’engageant à ne rien promettre qui ne puisse être acté ».